L’introduction

Il est des histoires tout à fait impensables, même que l’on passe pour clairement réelles, aussi extravagantes soient-elles. Celle du bâilleur en est une, et non pas des moins prenantes. Elle a eu lieu vers la fin du XIXe siècle en Amérique du Sud, quelque part au pied des Andes dans une zone boisée appelée Chaco, aux confins de la Bolivie. Le lieu précis n’est pas bien établi. À cet endroit-là, un seul et notable établissement humain: une petite ville pauvre nommée Azurduy. Mais ce n’est qu’un vague indice, comme l’est la grande rivière Pilcomayo qui compose l’immense bassin de la Plata. L’histoire parle d’une découverte surprenante qui a été faite par hasard en 1877 dans une des communautés sans nom de la tribu Toba, habitant un hameau sans nom aussi. L’auteur y est un obscur missionnaire espagnol du nom de José Fernando Lluis Bartolomé Núñez-Sanz Gris de la Mena y Valdés. Ci-après, un long et intéressant passage de ses riches mémoires de voyage, retrouvées dans la Bibliothèque Municipale de La Paz et baptisée Biblioteca Mariscal Jossef Andrés de Santa Cruz y Calahumana.

La rencontre et l’invitation

(pp. 29-46) «…Soudainement je me retrouve dans une clairière face à des “indiens” Quechua que l’on pense descendants des inca. Leur regard est vif et méfiant. Hommes, femmes et enfants, ils sont tous moitié nus et scrutent en silence mes vêtements et mes bottes, visiblement avec une grande curiosité. J‘en compte une douzaine et puisqu’ils ils n’ont pas l’air menaçant malgré les bâtons et piquets rudimentaires que serrent dans leur mains les cinq hommes, je m’avance avec prudence en pensant aux quelques paroles qom que je m’étais efforcé d’apprendre. Ils sont coiffés d’un bric-à-brac pittoresque composé de feuilles, plumes, lianes et paille. Alors que seulement quelques pas nous séparent encore et que leur doute augmente, j’ose le “Ayen-mano-noen-ta”(“Moi très bon.”). C’est la confusion: ils échangent des regards qui inquiet, qui amusé, qui ébahi, puis commencent de jaboter à une vitesse qui me laisse pantois. Je n’y comprends rien et cela doit se voir. Ensuite, d’un seul coup, ils se taisent et celui qui semble avoir le plus d’autorité me fait de la main un signe d’invitation. Bien sûr j’hésite, mais il insiste. Je suis donc la direction. Les rangs s’ouvrent puis se referment derrière. On part en colonne.

La tribu et son hameau

Un gamin, sept ans au plus, se glisse aussitôt fièrement devant moi, probablement pour me montrer le bon chemin, encore que le sentier de la forêt est nettement taillé. Bientôt, une autre clairière – cette fois plus vaste – s’ouvre devant nous et je vois un entassement de huttes précaires constituées des plus divers matériaux sommairement attachés: des amas de perches, peaux, rameaux, feuilles et lianes. Leur emplacement me fait deviner, à raison, que l’on m’a amené dans la place centrale du hameau, où l’animation s’arrête à notre vue. Il y a là toute une tribu mélangée, gens de taille moyenne, peau assez foncée, cheveux noirs en broussaille, colliers d’os au cou, griffes d’animaux comme boucles d’oreilles. Aucune trace d’un objet ouvré en métal. Je dois être le premier blanc dans cette région. En fin de compte, je les sens plutôt réservés mais accueillants et inoffensifs: pas de crâne fiché sur un pic ni faciès bariolé avec des signes guerriers comme raconté par d’autres aventuriers. Pourtant, je me vois comme perdu parmi les hommes des grottes d’Altamira dont ce chasseur de Cantabrie vient de découvrir les peintures et je ne peux m’empêcher de me demander ce que je fais exactement par ici. J’allais le savoir illico.

L’esprit qui pleure

Lorsque lentement la poussière de la terre battue commence à se poser et les gens à se ranger en silence de part et d’autre pour former une sorte de cercle, j’aperçois stupéfait une forme humaine assise par terre droit devant moi qui me fait froid dans le dos. Serrant de toutes forces sur ma poitrine la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ, je l’observe et décide que c’est une sorcière, un chaman ou bien l’esprit incarné des lieux. Ça doit avoir au moins mille ans d’âge. Sa figure est entièrement blanche – comme sont ses cheveux, rares – mais je ne peux pas vraiment la voir avec cette position recroquevillée. C’est un petit corps immobile couvert d’haillons végétaux. À mesure que mon “escorte” me pousse par derrière pour l’approcher, je saisis de mieux en mieux un marmottement indistinct. Arrivé à longueur de bras, la forme lève sa tête et je vois le front, les arcades, les oreilles, les joues, la bouche et le menton. Écaillés et blancs. Porté par la Sainte Foi, je la dévisage et vois des larmes dans ses yeux blancs et vides comme ceux des statues antiques. Moi, je suis pétrifié, alors que la créature lève ses bras vers le ciel en marmottant comme pour implorer quelqu’un ou quelque chose. Et là j’entends un cri.

La mère et l’enfant

L’assemblée se fend. Une jeune femme fait son chemin en avant, torse nu à la façon de toutes les autres, portant dans ses bras un enfant, un an et demi au plus, cheveux frisés, visage collé contre sa poitrine. Elle s’arrête à ma gauche. Son regard est calme, neutre, ses traits sont plats, tandis que ses yeux brûlent. Encore sidéré, je pense pourtant commencer à comprendre. Du haut de mon mètre quatre-vingt cinq, j’ai plus qu’une tête au dessus de ces gens. Si j’ajoute ma tenue, mon harnachement, la pâleur de ma peau et ma tignasse châtain clair, je crois qu’ils doivent me percevoir comme un dieu. Mais ce gamin alors?! Comme s’il avait lu dans mes pensées, tout à coup celui-ci tourne la tête, pointant vers mes accompagnants. Son regard plissé, espiègle et bleu s’arrête sur chacun d’entre eux pour se poser enfin sur moi, qui… ooohh grand Dieu! que vois-je?! Sa bouche est grande ouverte! Je frotte mes yeux. Non, ce n’est pas qu’il serait étonné. Non, il ne crie pas: aucun son ne sort. Donc?! Le comble, après m’avoir examiné de haut en bas, il se tourne vers le ciel, puis vers la forêt autour, la bouche toujours grande ouverte. Pour finir, il retourne contre la poitrine de la femme, qui me le tend. Je suis hébété.

Le séjour du démiurge

(…) Huit jours j’ai dû résider chez les chasseurs-cueilleurs de la tribu Toba qui, tel que je l’avais supposé, m’avaient irrévocablement désigné comme “Mentu-quotarien”, dieu de l’espérance, une sorte de démiurge investi aussi avec la faculté absolue de guérir au-delà des pouvoirs du sorcier écaillé. Sitôt accueilli, si ce n’est saisi, j’ai été convié à loger dans la plus fastueuse hutte du village, disposant d’un lit fait de branches et de pailles aussi que d’une porte en peaux de loutre. Durant cet étrange séjour, j’ai été nourri tous les soirs de chasse et d’une espèce de bouilli à base de manioc, le tout offert avec faste dans des services en coques de noix de coco sur de grands plateaux en écorce d’eucalyptus. Ce confort a eu en revanche un prix, qui a été la raison majeure de ma captivité: le garçonnet qu’on m’avait confié en exclusivité en tant que guérisseur suprême. Car l’enfant à la bouche toujours grande ouverte ne parlait pas, encore moins criait-il, et il n’avait pas de raison d’être sans cesse étonné. Cela je l’avais bien compris lors de mon installation quasi forcée grâce à mon talent de polyglotte allié à l’effort linguistique accru de la femme et à sa performance gestuelle. L’enfant avait un défaut singulier.

Le piège du bâillement

Sa sortie dans ce monde a été extrêmement éprouvante, ce qui a dû le solliciter outre mesure, preuve qu’après sa naissance il ne s’est réveillé qu’au bout de deux jours et nuits de profond sommeil, et ce par des cris furieux exigeant sa tétée inaugurale. Le repas une fois terminé, saturé et satisfait, il a entrepris – yeux fermés – son tout premier grand et long bâillement. Et… son tout dernier! Ses mâchoires minuscules ne se sont plus refermées. Au contraire elles se sont figées comme au grand jamais, qu’on aurait dit les deux rochers d’un détroit. Sur le coup il a été donné pour mort, mais sa mère s’est vite rassuré qu’il ne pouvait pas l’être car il respirait, même qu’il avait repris le sommeil. Et cela a continué ainsi. Depuis qu’il est né, pendant une année et demi maintenant, ce bébé vit la bouche béante, alors que pour le reste il est comme les autres petits: joyeux, vif, joueur. Sa mère (la jeune fille aux yeux brûlants qui me l’avait confié) et son père (l’homme autoritaire) veillent donc au grain sans relâche. Et à présent moi. À juste titre, car pour l’enfant les défis sont grands et constants: manger, boire, s’exprimer par les signes comme par les sons, repousser les insectes… Comment me sortirai-je de ce piège?

La complicité et l’impasse

En effet, il me faut ne pas oublier ne serait-ce qu’un seul instant que pour ces pauvres parents et pour cette tribu, je suis le dieu de l’espérance qui guérit tout, n’importe quoi et n’importe qui. Moi, simple boulanger castillan de Burgos passé missionnaire! Là, au fin fond du bois, au pied de l’Altiplano, je pourrais à peine me traiter moi-même. Et encore… Les jours pourtant passent et au mois d’avril elles durent plus. Parfois, la mère se glisse au loin et jette furtivement des œillades espérant (je crois) apercevoir du progrès. Moi je commence à l’aimer ce petit infortuné et il le sent. On joue les deux ou avec les gosses du bled, on s’amuse, je ris, il rit en silence, je lui apprends des menues choses, il apprécie puis s’égare, et on rit encore de bon gré. Cinq jours que je suis ici et je me suis un peu habitué, mais seulement un peu, à le voir constamment bouche ouverte. Cela dit, je ne vois pas de solution à l’énigme et ma peine à soutenir le regard interrogatif de l’homme et suppliant de la femme va croissant. Certes, porte fermée et manuellement, je m’affaire du mieux que je peux pour faire bouger ses mâchoires, qui sont, elles, comme soudées et c’est donc sans espoir: à peine les joues remuent. Passer ainsi sa vie entière?…

Le changement de stratégie

L’environnement hostile renvoie à l’âge de la pierre mais ne m’écarte point des prières habituelles, assidues et, j’admets, de plus en plus vives, que j’adresse à Notre Seigneur, devant le garçonnet (qui m’observe avec un intérêt évident), au point que le soir du sixième jour j’ai comme une illumination: jamais ce mystère ne saurait être résolu ici, par moi ou un autre. Où alors? Je vis dans la Sainte Crainte de Dieu, pourtant je suis certain ne pas être assez investi par la foi. Celle qu’il faut pour déplacer les montagnes. Et c’est là que me revient le nom de ce vénérable moine hésychaste du Monasterio Cisterciense del Divino Salvador en Galice dont j’avais entendu parler dans des termes enthousiastes. Mû par son engagement sans pareil dans la prière, le père Isidoro, ancien marin, est semble-t-il en mesure de franchir l’impossible. C’est la chose à faire, me dis-je, en faisant le choix de changer la stratégie. Serait-il pour autant toujours en vie? L’incertitude me travaille, sauf que d’une chose je suis sûr: le vrai remède pour la vaincre est bien la foi, aussi infime fut-elle. Au matin, je prends donc mon courage à deux mains et m’emplois de mon mieux à exposer ma stratégie aux parents. Le résultat m’encourage.

Le grand départ

Près d’une semaine au sein de la tribu me suffit pour saisir l’essentiel de leurs gestes, états d’esprit, habitudes et vocabulaire. En fin de compte il s’agit de relations simples entre, je dirais, des êtres primitifs. Conforté par mon statut assumé de droit divin, je n’ai pas à forcer sur l’éloquence pour leur faire admettre mon plan: enfant malade; moi prends enfant; enfant ciel; moi soigne enfant; moi ramène enfant; enfant sain. Plus j’explique, gestes à l’appuis, plus les parents sont gagnés par les larmes, pendant que le bébé joue avec mes boutons. En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, l’affaire est réglée. Ils se jettent à mes pieds avec des marmottements qui me rappellent l’esprit écaillé dont j’avais totalement perdu trace depuis. Et puisque j’en parle, une fois finie notre rencontre, ils se lèvent et reprennent l’enfant. Je les suis par instinct. À la lisière de la forêt, on retrouve la forme dans la même position recroquevillée. Le père se penche à son oreille, pendant que je reste avec la mère et le bébé. Un long moment après, la forme lève les bras au ciel, à nouveau larmes aux yeux, en marmottant comme l’autre fois. Sans aucun doute, j’ai dû obtenir son accord qui nous libère. Ainsi, je peux entamer notre départ.

Le long voyage

Le retour au pays n’est pas sans repos. D’abord les adieux des parents et de la tribu: émouvants dans leur simplicité, force et sincérité. Ensuite la descente incertaine à dos d’âne dans la vallée, puis celle périlleuse, en radeau, du Pilcomayo, continuée en canot sur la rivière Paraguay, pour finir sur le pont d’un bateau à roues à aubes le long du fleuve Paraná, jusqu’à Buenos Aires. Durant onze jours on échappe comme par miracle à la fièvre jaune et au choléra. Viennent douze jours d’attente dans une auberge près du port, au lieu dit La Boca, pour enfin pouvoir monter au bord du paquebot SS City of Paris et prendre la direction de Cadix. La traversée dure dix jours, avec un premier arrêt à Recife, au Brésil, et un deuxième à Mindelo, au Cap-Vert. Elle se passe bien, sans compter mes fréquents maux de mer et les efforts de tenir Marco à l’écart afin de lui épargner d’être la risée des passagers. L’ayant découvert le jour de la fête du saint évangéliste, je l’avais baptisé en son honneur. Une fois à destination, nous entamons la route de 250 lieues vers Panton à travers Séville et Salamanque, et au soir du 38ème jour à compter depuis notre départ du hameau, nous atteignons le monastère. À mon énorme regret.

Le premier échec

Nous sommes correctement hébergés et prenons un repas goûteux et simple. Dieu merci, l’enfant avait déjà commencé son sevrage, chose très utile aussi durant notre expédition. Un seul mois est passé et voilà qu’il est devenu presque autonome. Avec tant de nuits précaires, je me laisse démolir par le sommeil du juste et me réveille tard le matin, comme lui d’ailleurs. Nous sortons nous promener le long des voutes du cloître et je demande ci et là de rencontrer père Isidoro, à ma surprise sans succès. On me jette des regards fuyants et la démarche des gens s’avive: ils se dérobent clairement et cela devient agaçant. Après plusieurs échecs, je coupe vertement le chemin de l’un d’entre eux, lui disant d’un ton ferme: “Nous souhaitons voir le père Isidoro.” Il regarde Marco d’un air ahuri, essaie de nous contourner, je lui fais obstacle, il essaie encore, je résiste, et finalement il s’arrête, désemparé. J’attends. “Pitié – dit-il – je… je ne sais pas.” Mon regard l’interroge, muet. “S’il vous plaît, je ne…” “Est-il mort?” Ma question le secoue. “NON!” – s’exclame-t-il, presque horrifié. “Non, il sera tantôt centenaire mais…” “?” “…dix ans qu’il ne reçoit plus personne”. J’insiste, mais je n’obtiens rien de plus. La voie semble fermée.

Le deuxième échec

L’homme s’éloigne vite. Désenchanté, je croise les yeux du petit qui me fixe déjà. Il avait saisi. Un seul mois est passé et sans aucun effort, sans des leçons savantes, il me surprend par ses progrès de compréhension et d’apprentissage de la langue. Hélas, je ne sais pas sa date de naissance, lui encore moins, mais à le voir dans son comportement, je me dis qu’il doit avoir au moins deux ans d’âge. Je me ressaisis et décide de rentrer a casa. Seigneur! dans la grande ville de Burgos il devrait bien y avoir un moyen pour traiter ce défaut. Nous prenons le repas de midi, je remercie pour l’accueil et direction Léon! Deux jours de marche, mais sitôt après avoir quitté le couvent, en plein champ et à un jet de pierre du chemin, je vois une cabane exigüe. Curieux de nature, j’entrouvre la porte: au milieu, inerte, yeux clos, un vieil homme à genoux devant un crucifix. On entre à pas de chat et on s’assied comme des plumes. L’intuition me dit qu’en face nous avons père Isidoro. Je mime “chut” vers Marco, qui consent par un faible “oua”. Je frémis mais l’homme est de marbre. Et de marbre il reste jusqu’au soir malgré nos divers frémissements. Penaud et las, pour finir j’en conclus à un second échec. Nous reprenons le chemin.

Le troisième échec

On passe la nuit à la belle étoile. L’été approche, il fait bon mais il me faut convaincre l’enfant de s’habituer à respirer par le nez pour protéger sa gorge, car les insectes arrivent. Devant les portes de Léon, je préfère nous arrêter dans une auberge hors de la ville pour éviter d’autres coups d’œil outrés, comme les gens rencontrés en chemin ont montré savoir si bien lancer même après notre passage. Ceux du tenancier et des clients me suffisent, surtout lors du repas où je dois triturer sa nourriture pour la muer en une purée fluide qu’il puisse l’avaler. En revanche, la nuit est de tout repos et le lendemain matin nous repartons pour Burgos, où nous arrivons en diligence au soir du 44ème jour de notre long voyage. Il ne fait nulle part mieux que son chez soi que je m’empresse de retrouver. Après un jour de repos et réflexion, je cherche conseil chez le doyen de la mission. Mes attentes sont à la hauteur des efforts concédés – grandes, pourtant à voir l’a moue affichée lorsqu’il nous reçoit, il doit me croire tenir par la main un singe, ce pourquoi mon dépit est encore plus grand. Je coupe donc court à la visite et rentre effaré à la maison, en proie à un doute sévère et à un solide sentiment d’iniquité. Que resterait-il à faire?

Le dernier échec

(…) À ce jour, Marco Núñez-Sanz Gris de la Mena y Valdés est à mes côtés depuis seize ans et doit fêter sous peu sa maturité (Je l’ai adopté, déclaré sa date de naissance au 25 avril 1875, fête de San Marco, et ses papiers sont là comme preuve depuis longtemps.) Il vit avec moi, qui ai quitté la mission pour retrouver mes fourneaux. Au départ j’ai vu en lui l’occasion pour la meilleure action qui semblait à ma portée pour rendre grâce à Dieu, à l’enfant, à ses parents, à sa tribu et, par là, me combler moi-même. Mais ce fut un lourd échec dont je cherche encore les causes. En premier peut-être ma petite foi. Lui s’est épanoui harmonieusement, mais n’en peut plus et parfois il me le fait comprendre. Il a une grande peine dans la vie de tous les jours en société, n’arrive pas à s’entretenir seul et offre une bouche sérieuse à nourrir, encore que depuis des années il se prépare seul les repas. Sans parler que les gens le regardent tel une attraction de cirque. Je l’aime comme mon fils, mais pour l’avoir élevé sans vrais père et mère je n’arrête pas d’en souffrir et de m’en vouloir de ne pas avoir osé le ramener dans son monde. Le comble de ma lâcheté? Parfois je ne veux même pas y penser. C’était sans avoir idée de la suite.

Le bâilleur

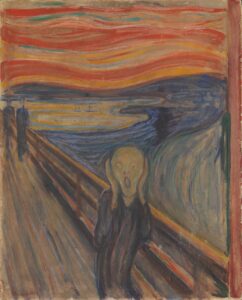

Dès sa maturité acquise, je reçois soulagé l’offre de Don Lluis Raluy Iglesias de l’engager dans son futur cirque. Le garçon accepte de sitôt. Le patron voudrait le joindre à ses jongleurs. Marco est souple et adroit. La perspective est intéressante et ce n’est qu’un début. Suivent les premiers exercices sous le chapiteau et je saisis vite qu’en fait il y a nul avenir de jongleur pour Marco, dont le rôle n’est que de se tenir sur la piste tandis que de vrais jongleurs couronnent leurs acrobaties avec des balles de celluloïd qu’ils lancent… où donc? Furieux, je saisis mon garçon et nous quittons aussitôt cette farce, mais à la maison le désespoir le gagne et ne le quitte plus, au point que pour essayer au moins de lui faire changer les idées, je décide de l’emmener voir Paris. Là, sur les rives de la Seine, devant le plus récent miracle en fer du monde, un jeune, accent étrange, visage sculpté et moustache, nous interpelle. Il dit d’un ton posé mais ferme être ému par l’expression de Marco et souhaiter faire son portrait. J’accepte confus. Il se lance tête en avant au travail et finit le tableau le soir. Au dos il écrit “Le bâilleur”. C’est là qu’enfin il remercie, s’excuse et se présente, sec, comme peintre norvégien. Son nom est Eduardo Munch.

« Le bâilleur » (Edvard Munch, 1893)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch#/media/Fichier:The_Scream.jpg

P.S. Une ignoble légende insinue que la source d’inspiration du peintre serait une momie trouvée au Pérou en 1877 et vue à Paris en 1889. Reste en revanche un mystère quand, pourquoi, par qui et où le tableau a été depuis rebaptisé tendancieusement “Le cri”.

[25 octobre 2023]