[…]

« Le Suisse (et, bien sûr et au même titre, la Suissesse, la forme masculine étant ici utilisée uniquement par souci de commodité et de fluidité) se rend au travail comme nos aïeuls se rendaient à la messe du dimanche : calmement, sobrement, rigoureusement, religieusement. Le travail lui est au-delà du besoin, de l’argent, de la carrière, encore que ce sont là des éléments essentiels de la vie. Il est logé dans sa nature. Il est même au-delà du faux dilemme ‘travailler pour vivre ou vivre pour travailler ?’ De bon gré, le Suisse fait une toute autre lecture de l’épouvantable slogan nazi. Pour lui, carrément ‘Arbeit bringt Glück’. Le travail est au rayon de l’évidence. À le voir au travail, on dirait qu’il y est né pour.

Et puisque c’est ainsi, autant travailler bien. Car au plus profond de lui-même, la nature du Suisse se retrouve en réalité dans le travail bien fait. Et comme de travail bien fait à travail de qualité – ou excellence – il n’y a qu’un seul et tout petit pas, il l’a franchi allègrement depuis des lustres. Aussi, on se trouve au niveau où l’expression travail de qualité a carrément remplacé la notion de base – travail. Intégré aussi au domaine de l’évidence, le travail de qualité s’est donc hissé à la place de concept-cadre implicite.

Atteint par les premières étincelles de l’ère industrielle, c’est peut-être l’intérêt précoce de l’artisan du lieu envers la mesure du temps qui l’a amené au début du XVIIIe siècle à façonner davantage ce syntagme pour déboucher sur un autre, encore plus poussé : le travail de précision. Ce concept-frère s’est donc forgé au fil des ans via le même processus qui a fondu les termes travail et qualité en un seul concept, et a pris place peu à peu dans la conscience collective au point d’en faire un pléonasme : la précision helvétique.

Excellence et précision étant par nature hautement exigeantes, donc contraignantes, qui dit contrainte dit règle, avec ses bons et mauvais côtés. En l’espèce, cela s’est traduit par le culte d’une certaine conformité, absolue. Un besoin viscéral pour qu’à tout moment l’on puisse disposer de repères établis. Pour juger, agir éclairé, comparer. Ainsi, l’adage « Une chose est une chose, pas ce que l’on dit de cette chose »1prit une place de choix dans l’instinct du Suisse, qui l’érigea au rang de norme. Pour sûr, quelque part cela eut un impact sur la désinvolture inventive, l’exubérance créative…

Cette règle de base agit au-delà des relations de l’individu à l’acte, à l’événement, à l’affaire, à l’objet : il gouverne les relations entre les individus et le contraire serait pour le moins surprenant, voire impossible. La formule ‘Un homme n’a qu’une parole’ 2 décrit un truisme car il s’agit d’un principe ancré dans le subconscient. Pouvoir compter dessus est à double sens et ce n’est que logique : on en demande autant qu’on en donne. Bien que des entorses à ce dogme existent, elles sont perçues comme des accidents isolés, sont mal reçues et souvent aussitôt condamnées.

« Pouvoir compter dessus » est une expression qui se réduit au seul mot confiance. En Suisse elle habite du premier au dernier étage de la société sans distinction quant à la région linguistique. Un chapeau oublié dans un magasin est retrouvé le lendemain par son possesseur. Un portefeuille épais trouvé sur le trottoir est remis à un poste de police.3 Un rendez-vous est convenu et bien-sûr respecté. Même chose pour une échéance. Une promesse orale vaut contrat et un contrat oral vaut son pendant écrit.

Rien de tout cela ne serait possible sans le respect primordial et absolu de la personne. Tout aussi omniprésent, il est un des carburants circulant dans les veines de la société. Il permet l’efficacité parfaite des rapports État⟷individu. Il autorise, techniquement et humainement, une médecine-modèle. Il est à la base de l’abondance d’institutions de coopération, entraide et assistance, ici et ailleurs. Il assure au pays éclat et renom mondial, car via l’individu, unité de base de toute société, il sert tout ce pays.

Comme dans toute forme d’organisation humaine complexe, cette efficacité présuppose certaines disponibilités actives supplémentaires : par exemple pour la rigueur et la discipline. C’est aussi grâce à ces deux paramètres de fonctionnement que ce minestrone multi-séculaire que représente la société suisse dans son ensemble s’est transformé au fil des ans en un mécanisme huilé unitaire et unique tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Longtemps territoire à vocation guerrière, pourvoyeur de mercenaires et peuplé d’hommes téméraires, ce petit pays fut gagné par l’aversion du risque et par le rejet de l’esprit d’aventure, lui préférant celui de la prudence et de la prévision. Vînt ensuite s’y greffer cet autre instrument de rayonnement aux quatre coins du monde – la neutralité, qui lui fit éviter deux embrasements planétaires, entre autres missions de pacification et de médiation.

La Suisse n’est pas peuplée de clones. Sur huit millions d’habitants il y a autant d’opinions diverses, comme un peu partout. Mais il y a là une quête permanente de la modération (ou la conquête du compromis pour atteindre un objectif supérieur) qui pointe vers cette autre déité suisse qu’est l’attitude consensuelle. C’est un art. Un autre carburant qui fait tourner la société autant au niveaux social – par la paix du travail employeurs⟷employés, que politique – par le gouvernement collégial, unique au monde.

Stabilité : politique, sociale, économique, financière. Encore un axiome dont les racines se trouvent en bonne partie dans cet esprit de juste mesure. Les gens de ce pays se sont habitués à ne pas aimer les extrêmes, du coup ils n’en sont pas les champions. Il sont en revanche des champions reconnus et respectés de cette stabilité-là, qui se prend de main avec la tranquillité. Ensemble, elles portent sur les bras la solidité, et à trois, elles déroulent le tapis de la prospérité pour le plus grand nombre.

Tous ces facteurs s’appliquent à ce peuple qui, avant le verbe être et même le verbe avoir, d’abord jure fidélité au verbe faire. Et celui-ci vit par le réalisme, tête sur les épaules et pieds sur terre. Ce verbe déteste la naïveté et les utopies, comme il tourne le dos aux excentricités. Lorsque sur son économie se déposent la conviction, la minutie, la méthode, la perfection, il n’est plus surprenant que la Suisse exporte par tête d’habitant vingt fois plus que la Chine, sept fois plus que les États-Unis et deuxx fois plus que l’Allemagne.

Et qu’en est-il de ce thème si aimé de nos jours et si galvaudé partout : la démocratie ? De la cohésion nationale dans un pays tri-, voire quadri- si ce n’est quintilingue ? De ce tiers d’étrangers sur le total de la population ? De l’unité nationale avec vingt-six petits États indépendants et deux mille communes avec leurs propres lois et règlements ? Du civisme ? Du pouvoir populaire avec cette armée de milice où le citoyen garde son cher fusil d’assaut dans l’armoire à balai ? Visiblement aucun souci, c’est pourquoi a été donné au peuple ce surnom pompeux : “Le Souverain”.

Ce portrait serait incomplet si le bon sens, la discrétion, l’aversion pour le verbe paraître étaient absents. L’esprit protestant veille, mais quelle importance finalement ? L’importance se trouve dans le nombre d’individus à hauts revenus qui choisissent la Suisse comme domicile ; dans le nombre réduit de paparazzi per capita ; dans le nombre de sociétés étrangères par mètre carré qui installent leurs sièges, d’ailleurs pour plein d’autres raisons que la sobriété ; dans le nombre d’institutions internationales qui font de même.

*

Tout serait alors pour le mieux dans le meilleur des pays possibles ? Hélas, excusez du peu : clairement NON. D’ailleurs j’entends ces voix outrées qui se lèvent déjà. Bien sûr, il y a toujours un prix à payer, on n’a jamais rien sans rien. Le coût s’appelle – il fallait s’y attendre – une justice laxiste, la torpeur politique, la couardise et son double langage, la crainte d’assumer, le mouchardage, le nanisme culturel, la rigidité, l’esprit carré, la supériorité, l’absence du second degré, de l’humour, de l’autodérision… Non, ce pays n’est pas le Paradis, l’El Dorado ou la Terre Promise.

Et pourtant…

Sont mis en évidence ici des attributs et un état d’esprit dominants, que l’anglais exprime peut-être plus correctement au travers du syntagme state of mind. Aussi, tout n’est bien sûr pas exception, réservé ou propre uniquement à la Suisse et à ses braves citoyens. Loin s’en faut. En revanche, c’est l’ensemble harmonieux de tous ces éléments qui donne naissance à son portrait si spécial. Un peintre esquisse un nez, un autre un œil, un autre une oreille, un autre des cheveux. Mais il n’y a qu’une seule Mona Lisa. »

*

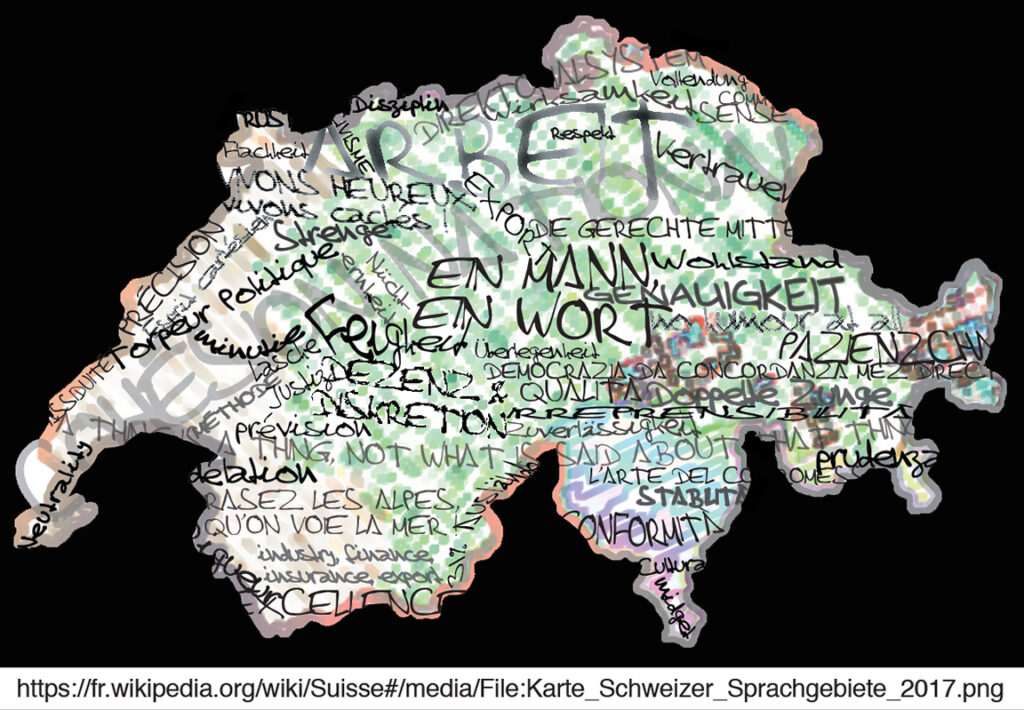

Quand j’ai fini, j’ai montré à mon fils l’image de ma Suisse, que voici. Mais lui – tête sur la table – il dormait déjà comme un petit ange qu’il est pour moi, je ne saurais pas dire depuis quand. Il se faisait déjà tard et je ne m’étais rendu compte le moins du monde. Avec l’application qu’on me dit au dessin, cette fois j’étais parti à fond dans les choux. Au moins, je me suis vite consolé en apercevant devant lui un tout petit dessin qu’il avait griffonné alors que je pérorais dans le vent : le drapeau suisse. Correct, cette fois-ci.

[11 septembre 2018]

P.-S. Ce dessin écrit s’adresse aux personnes de plus en plus nombreuses qui se construisent une habitude à regarder la moitié du verre qui est vide, tandis que déjà la moitié pleine leur ferait pas mal l’affaire et que tout autour vivent tant d’autres personnes qui ne peuvent que rêver de cette moitié pleine pour calmer leur soif.

- J’ai été heureux de retrouver cette formule dans le film ‹ Birdman › du metteur en scène mexicain Alejandro González Iñárritu, 2014

- L’expression consacrée est en allemand : Ein Mann, ein Wort.

- Le geste valant tout de même une récompense officielle à hauteur de 10% du montant qui s’y trouverait.