« (…) on peut tromper une fois mille personnes (…),

mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes. »

(Émile, alias Sam Karmann, dans le film

d’Alain Berberian ‹ La Cité de la peur ›, 1994)

Vieilles affaires

Il y eut l’affaire financière française de la Compagnie universelle du canal interocéanique du Panama, qui se solda par la faillite de celle-ci et par l’arrêt des travaux. Il y eut l’affaire politique Dreyfus, française aussi, qui se solda par l’acquittement de l’officier homonyme, accusé de collusion avec l’ennemi. Il y eut l’affaire américaine dite de Sacco et Vanzetti, sociale et politique, qui se solda par l’exécution de ces deux immigrés italiens, soupçonnés de meurtre. Il y eut les procès politiques soviétiques de Moscou, qui se soldèrent par l’élimination des dirigeants communistes Boukharine, Kamenev et Zinoviev. Il y eut l’affaire Rosenberg, américaine, économique et politique, qui – suite à la conviction d’espionnage des époux du même nom – se solda par leur électrocution. Il y eut l’affaire stratégique des missiles de Cuba, dite aussi de l’avion espion, affaire soviétique et américaine, qui faillit se solder par une guerre atomique. Il y eut l’affaire de Chappaquiddick, morale, politique et encore américaine, qui modifia la carrière du dernier des frères Kennedy. Il y eut l’affaire italienne des mani pulite, aussi financière et juridique que politique, qui se solda par l’assassinat de deux juges et par l’ascension politique d’un troisième.

Financières, politiques, morales, économiques, juridiques, sociales, américaines, françaises, italiennes, soviétiques – il y eut toutes sortes de grosses affaires. Mais là, si on pouvait dire, c’était le bon vieux temps.

Sérieusement, au bon vieux temps, il y avait de vraies affaires, de vrais lésés, donc de vrais plaignants. Il y avait de vrais inculpés, de vrais soupçons, de vraies magouilles, de vraies menaces, de vraies accusations et de vrais arguments. Les dénouements – heureux ou pas – étaient donc nécessairement vrais. Tout le monde, bon ou mauvais, faisait son travail : les truands, les policiers, les financiers, les magistrats, les militaires. Et tout cela avait un grand avantage, car sous l’impact de sujets aussi forts, les sociétés créaient illico des camps pour ou contre (sauf en urss, où il n’y avait qu’un seul camp). Pour chaque camp donc, c’était noir et blanc, ou blanc et noir, ce qui attisait les passions et, souvent, permettait aux dirigeants de canaliser les préoccupations des gens vers ces événements, en les maîtrisant – les préoccupations, donc les gens. Mais, surtout, ceci était possible parce qu’on savait à quoi s’en tenir : les banquiers, les communistes, les patrons, les politiques (qui étaient tous des méchants), les immigrés, les juges, les Noirs, les policiers (qui étaient tous des bons), ne laissaient pas de place au doute. Les thèmes étaient aussi très nets : corruption, cupidité, meurtre, misère, trahison.

Ces derniers temps, il devient en revanche évident que les grosses affaires ne sont plus vraies, tout comme les vraies affaires ne sont plus grosses. Alors, comme à l’époque du scoop, les petites affaires ne font pas recette, on s’intéresse aux grosses, donc aux fausses. En tous les cas, qu’il s’agisse de vraies ou de fausses affaires, en tant que plus précieux leviers de propagande depuis l’arsenal utilisé lors de la guerre froide, l’opinion publique et la communauté internationale doivent être nourries. C’est ainsi qu’apparurent les affaires pharaoniques – et les procès inhérents – avec lesquelles les sociétés sont à notre époque tenues en éveil.

Nouvelles affaires

Il y a l’affaire dite du tabac aux États-Unis.

À partir de 1994, 90% des États fédéraux – américains – menacèrent les cinq principaux fabricants – américains – de cigarettes d’ouvrir des actions devant la justice – américaine – en leur réclamant des dommages et intérêts au nom de tant de fumeurs – américains – lésés par cette routine nocive. Selon le compromis qui, en 1998, a mis fin à la procédure, les fabricants incriminés acceptèrent de verser à ces États une somme de 208 milliards de dollars, échelonnés sur 25 ans. Historiquement, ce fut la plus lourde sanction financière jamais édictée, appliquée et endossée.

Cela dit, le fait que fumer n’est pas le produit d’un devoir ou d’une contrainte, mais résulte d’un libre choix fait par quelqu’un de consentant et capable de discerner, bien que souvent jeune et agissant par pure singerie, n’a pas pesé lourd dans cette affaire, pas plus que le fait que ce mal n’est pas le monopole des seuls citoyens américains des États fédéraux plaignants, ou encore que ce ne sont pas les Américains qui ont inventé ce vice, ou alors qui l’ont distribué, généralisé, promu. Du moins ne sont-ils pas les seuls. N’a pas pesé lourd non plus le fait que, de par le monde, tant d’autres fumeurs s’adonnent à cette habitude, que d’autres fabricants alimentent. Et il est certain que, du Laos au Maroc et de la Pologne au Chili, d’autres fumeurs meurent aussi des effets de leurs habitudes tabagiques, comme d’ailleurs, aux quatre coins du monde, tant d’alcooliques meurent des suites de leur vice liquide, sans que cela inquiète outre mesure les fabricants de spiritueux, et encore moins les États américains. C’est la même chose pour les boulimiques et les fabricants ou distributeurs d’aliments, ou bien pour les accros aux médicaments et l’industrie pharmaceutique, ou encore pour les chauffeurs et les fabricants de voitures. Quant à la finalité des sommes glanées en application de l’Attorney General’s Master Tobacco Settlement Agreement, selon certaines sources, elle servit souvent des intérêts opposés à ceux – officiels – d’origine.1

Je crois donc qu’il est permis de s’interroger sur le vrai sens d’une telle affaire – financièrement astronomique. Au nom de la political correctness inventée par l’administration Clinton, à partir de la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, les compagnies aériennes américaines réduisirent petit à petit la capacité des compartiments fumeurs sur leurs vols, jusqu’à leur élimination en 1997. Cette même trouvaille détermina la disparition du droit de fumer d’abord dans l’administration, ensuite dans les entreprises, et enfin dans tout établissement ou lieu public.

Et si, à la fin, l’affaire du tabac n’avait rien été d’autre que le point d’orgue qui consacra deux mandats clintoniens politiquement corrects ?

Il y a l’affaire suisse des fonds en déshérence.

En 1995, le Congrès juif mondial – basé à New York – menaça trois importantes banques – suisses – d’ouvrir une action devant la justice – américaine – en leur réclamant des dommages et intérêts. L’action, animée par un sénateur – américain – d’origine italienne, se déroula aux États-Unis, au nom et pour le compte des survivants et des héritiers des personnes - juives - mortes ou disparues dans les camps de concentration nazis. Les banques étaient accusées d’avoir utilisé à leur profit les sommes déposées par ces personnes avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles étaient aussi accusées de ne pas avoir restitué ces montants, réclamés ou non.

Subsidiairement, l’action visait aussi la Suisse. Dans la foulée, ses rapports avec le IIIe Reich furent montrés du doigt. L’intrusion des facteurs politiques dans cette affaire risqua même de porter un coup sérieux aux relations helvético-américaines – traditionnellement amicales. Selon le compromis qui permit d’arrêter cette procédure, les banques incriminées acceptèrent de payer à diverses associations juives une somme de 1,25 milliard de dollars. Ce fut la plus lourde sanction financière jamais prononcée contre (et appliquée à) des entités helvétiques.

Et pourtant, depuis des lustres, sans exception, la Suisse était parmi les meilleurs élèves de la classe internationale. Et pourtant, en 1946, la Suisse – sous la pression américaine – et les Alliés signèrent un accord normalisant leurs rapports, au terme duquel la Confédération s’acquitta d’une «rançon» (le terme est d’Angelo Codevilla)2 de 58 millions de dollars, soit 150 millions d’euros aujourd’hui ; en échange, les Alliés passèrent l’éponge sur leurs critiques, aussi peu crédibles qu’elles fussent, car ce que les accusateurs reprochaient à la Suisse, ils pouvaient se le reprocher encore plus à eux-mêmes3. Et pourtant, non seulement le réquisitoire qui s’abattit sur la Suisse et ses banques ne contenait aucun élément vraiment nouveau par rapport à cet accord, mais encore, et surtout, il ne contenait aucune preuve ou chef d’accusation dignes de ce nom.

En guise de conclusion à cette série non exhaustive de réflexions sur le sujet, je cite Angelo Codevilla : ‘Le 12 août 1998, (…) ubs, (…) sbs ainsi que le Crédit Suisse acceptèrent de verser 1,25 milliard de dollars pour être autorisées à poursuivre leurs opérations dans la capitale financière du monde, New York. Instantanément, les épineuses questions débattues par les comités d’historiens, ainsi que les affirmations des commissaires aux comptes (…) perdirent tout intérêt. Les vainqueurs oublièrent leur juste indignation pour faire main basse sur le butin’. Et qui sont ces vainqueurs ? Eh bien, ‘une coalition d’Américains puissants [qui] a orchestré une campagne nouvelle en se servant du pouvoir et du prestige du gouvernement des États-Unis pour faire main basse sur d’importantes sommes d’argent’4.

Il y a l’affaire Milošević, l’ancien président yougoslave.

En 1999, le Tribunal pénal international de La Haye (tpi) l’inculpa de génocide et de crimes contre l’humanité dont il se serait rendu coupable lors des conflits à répétition qui ont détruit la région durant les années quatre-vingt-dix.

À la suite d’intenses pressions venues de la part de l’onu et surtout des États-Unis, les autorités de Belgrade finirent par extrader l’ancien ennemi public n° 1 vers les Pays-Bas, au risque de déclencher une crise institutionnelle dans leur pays. Son emprisonnement a adouci l’appétit justicier de la communauté internationale à régler le sort des deux autres ennemis publics n° 2 et 3, le docteur Radovan Karadžić et le général Ratko Mladić.

Une fois l’ancien dirigeant jugé, les rôles changèrent. D’abord, l’ex-président serbe refusa la comparution, déniant au tpi toute légitimité. Ensuite, tout en gardant cette ligne mais en assurant sa propre défense, Slobodan Milošević lança un sévère réquisitoire à l’adresse des puissances ayant – selon lui – créé les prémices de ces guerres, voire les ayant directement ou indirectement influencées ou encouragées. Et Milošević de dresser la liste de témoins capitaux qu’il entendait faire venir à son procès, comme Madeleine Albright, Kofi Annan, Tony Blair, Jacques Chirac, Bill Clinton, Helmut Kohl, Gerhard Schröder. Belle brochette, en effet ! Mais le TPI n’a cité aucun de ces dirigeants.

En revanche, l’éclatement de la Yougoslavie et les conflits dans la région (dont les frappes de l’otan en Serbie-Monténégro furent le corollaire) ont permis d’imposer les États-Unis – plus que l’otan – en tant que principal interlocuteur, sinon décideur, au sein de l’espace stratégique de l’Europe du Sud-Est. Ils ont permis à l’Allemagne d’envoyer – une première depuis 1945 – des forces armées hors de ses frontières. Ils ont permis de discréditer un pays multiculturel et pluriethnique qui était jadis le plus vivant et le moins asservi de tous les satellites de l’ex-URSS. Ils ont permis de mettre sur les routes de l’Europe des centaines de milliers de réfugiés kosovars, avec les conséquences que l’on connaît. Ils ont permis à l’otan d’avancer – cette fois dans les Balkans – un nouveau pion en direction de la Russie. Enfin, ils ont permis qu’un pays prospère soit détruit, pour qu’il soit reconstruit à la façon des destructeurs.

Affaires futures

Il y a aussi les affaires en préparation ou à venir, dont deux méritent l’attention : celle de l’apartheid et celle du 11 septembre 2001.

Dans le cadre de la première affaire, des études d’avocats – américains – préparent une plainte collective de la population – sud-africaine – de couleur à l’adresse de sociétés – suisses pour l’instant – ayant (selon les demandeurs) pactisé avant 1994 avec le régime blanc de ségrégation raciale. La nature des dédommagements et éventuellement le montant réclamé (si cette nature est financière) ne sont pas encore précisés, mais pour ce dernier le chiffre de USD 100 milliards a déjà circulé.

La palme revient cependant à la seconde affaire. Ici, toujours les mêmes protagonistes – des études d’avocats américains – sont en train de mettre sur pied une action visant à démontrer la responsabilité du royaume d’Arabie Saoudite dans la tragédie du 11 septembre 2001. À la clé, un procès en dommages et intérêts dont le montant officieusement avancé par les médias dépasse l’entendement, car il s’agirait ni plus ni moins, mais exactement de… USD 100 000 milliards ! Environ 500 fois l’enjeu du procès du tabac. Ou 10 à la puissance 14 (1014). Ou, enfin, le produit national brut des États-Unis d’Amérique pour 2001, pendant dix ans.

Affaires envisageables

Enfin, sur la base de ces acquis, il y aurait les affaires réalisables. J’essaye donc d’imaginer celles encore inexploitées et dans lesquelles l’opinion publique et la communauté internationale pourraient jouer un rôle déterminant. Ces affaires devraient être censées voir se dresser des groupements d’intérêts diversement structurés (selon la race, le statut social, la croyance, l’influence, la situation géographique, le nombre, etc.) contre des sociétés ou des États solides et fortunés. Ce dernier aspect est fondamental. Il explique pourquoi des actions similaires, portées par des associations citoyennes dans les anciens pays vassaux de l’ex-URSS (voire, même, dans la Russie d’aujourd’hui) contre l’actuel État russe, ne seraient pas envisageables. Soyons tout de même réalistes !

Il y aurait déjà les Noirs et les Peaux-Rouges d’Amérique du Nord se dressant contre l’administration fédérale, les premiers forts de 400 ans d’esclavage, les seconds pour avoir été pratiquement anéantis à la suite du plus long génocide de l’histoire, et réclamant ensemble une indemnité due, compte tenu de la ségrégation raciale subie. Et je ne crois sincèrement pas que les ténors du barreau américain refuseraient d’instrumenter ces procès contre leur propre gouvernement. Une preuve ? La voici : ‘Pourquoi reconnaît-on les réparations aux Juifs, aux Américains d’origine japonaise et non pas aux Afro-Américains et aux Africains ? Pourquoi deux poids et deux mesures ? Le message que nous emporterons signifie-t-il que les pays faibles et les peuples faibles n’ont pas de place sous le soleil ? Regardez-nous dans les yeux et répondez honnêtement à ces questions !’5

Il y aurait ensuite les indigènes d’Amérique centrale et du Sud, s’insurgeant contre les États espagnol et portugais, dans une réponse tardive à l’extermination perpétrée au XVIe siècle par les conquistadors.

Il y aurait aussi les pays de l’ex camp soviétique ouvrant action en dommages et intérêts de toutes sortes contre la Grande-Bretagne à cause du bout de papier furtivement glissé par Churchill à Staline dans l’après-midi du 9 octobre 1944 et sur lequel, à propos de bottes, il proposait le partage de l’Europe de l’Est en deux zones d’influence. Subsidiairement, l’action viserait aussi les États-Unis, pour avoir cautionné cette fantaisie tragique.

Il y aurait, bien évidemment, les associations féministes des pays du monde occidental s’élevant contre leurs États respectifs pour dénoncer avec force tous les torts subis durant plusieurs millénaires d’un patriarcat variablement appliqué par leurs pères, frères, maris et oncles.

Il y aurait enfin – pourtant il n’y a pas de raison de clore la liste – tous les travailleurs sans droits de la première révolution industrielle, tous les serfs ayant peiné sur les anciens latifundia. Leurs héritiers réclameraient une juste réparation aux compagnies occidentales qui les ont exploités et aux États qui ont favorisé ou tacitement gagé cette exploitation.

Dans cette logique de l’hédonisme financier, il me semble que l’homme serait ainsi en train de découvrir la mécanique hallucinante du gain exponentiel le plus facile qui existe, surclassant tout profit imaginable obtenu de la spéculation boursière. Sa spirale infinie le rendrait ivre, comme Icare, mais lors d’une descente dans le maelström.

Une seule question rhétorique peut-être : ceci étant dit, qui travaillerait encore, quoi, où, et comment, pour créer cette plus-value sans fin qu’un jour il faudra bien finir par payer sous forme de sanctions ? N’empêche : avec tout ça, l’essentiel ne serait encore pas touché.

L’affaire essentielle

Car l’essentiel n’est pourtant pas là. Comme on l’a déjà vu, aujourd’hui (et probablement plus encore demain) l’avoir est important. Celui qui est fortuné est également puissant, et vice-versa. Ça, on le sait ! Voilà ainsi réunis tous les ingrédients de la gloire. Pour une simple question de rendement de l’affaire, il est donc capital, voire déterminant, que la cible ait la plus forte nature possible. Par contre, et de toute façon, l’opinion publique et la communauté internationale resteront toujours les plus puissantes.

Or, dans sa fuite en avant, l’hédonisme spéculatif visera fatalement toujours plus haut sur l’échelle de la puissance, de la richesse, donc de la gloire. (Dès lors que le boxeur a frappé le cœur de l’adversaire, il cherche la tête, pas le ventre.) L’essentiel viendra dans cette logique.

Les chasseurs de primes auront beau ratisser le plus large et le plus haut possible, tout au plus réussiront-ils à juger l’Occident pour avoir progressivement asservi le reste de la planète. Au moins, ils se limiteront à le faire payer pour toutes les conséquences climatiques désastreuses de sa politique industrielle insensée. Dans le premier cas, ce serait un procès … allez ! disons de USD 1000000000 milliards, ou 1018. Dans le deuxième, probablement de USD 1000000 milliards seulement, ou 1015. Mais ces cas seraient des voies de garage, car entre-temps, à coups de telles affaires, l’Occident tout entier aura depuis longtemps sombré dans la condition bananière.

Évidemment, quelqu’un pourrait alors vouloir sortir du carcan terrestre. Il penserait tout de suite au cosmos. Mais là-haut, en admettant que la quantité de calamités naturelles qui s’abattent régulièrement sur Terre a un potentiel juridique théoriquement incontestable, pour l’instant il n’y a personne à faire payer. Et, même s’il y avait quelqu’un, encore faudrait-il que les dollars ou les bons du Trésor aient cours officiel et soient en circulation généralisée au-delà de l’ionosphère. À moins que…

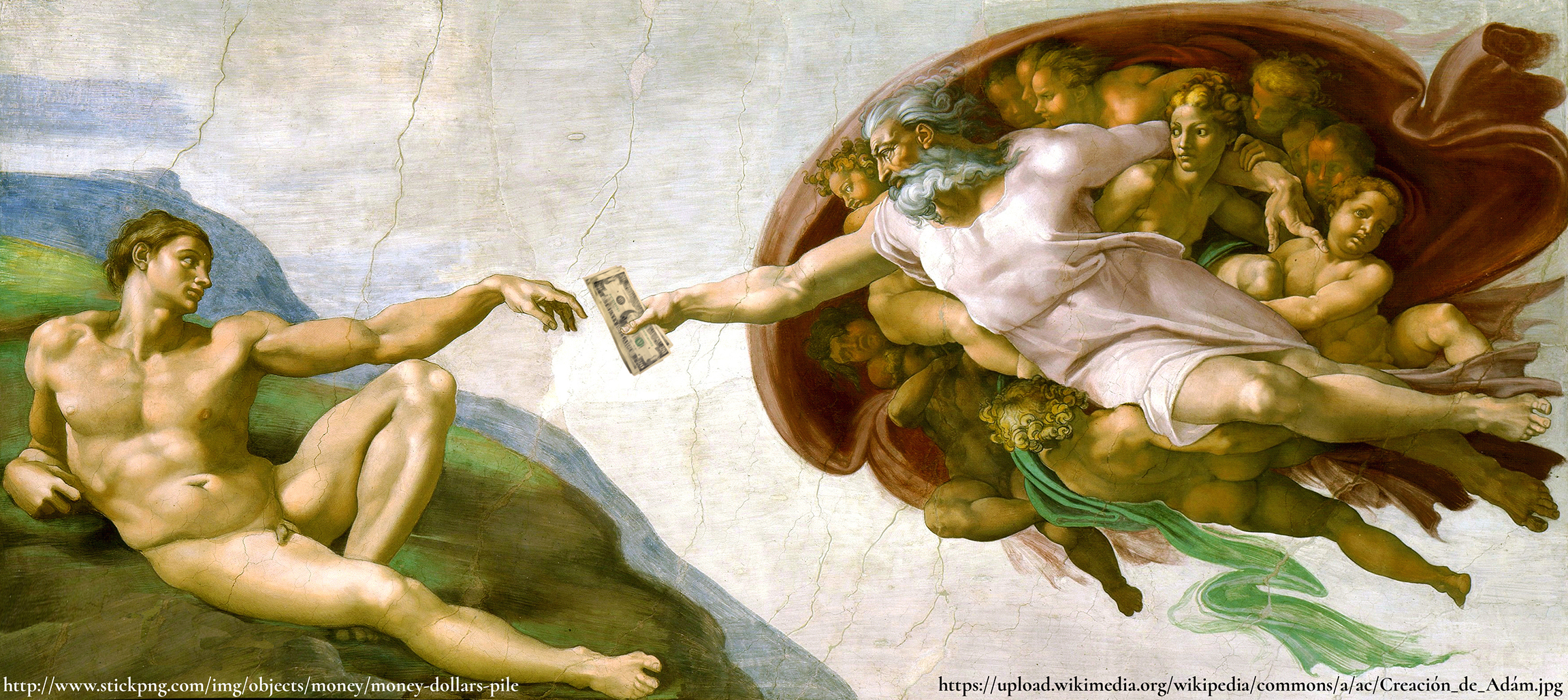

Oui, il pourrait y avoir effectivement une vraie réponse au dilemme, une solution absolue, omnipotente, inépuisable, même si, à l’époque, on avait bien dit que le nom ne devrait même pas être prononcé, mais cela fait longtemps que nous ne sommes plus au temps de nos ancêtres. À présent nous sommes égaux à Lui, nous sommes Ses potes. Et entre potes, nous avons tous des responsabilités qu’il nous faut assumer.

La seule vraie chose qui reste donc à régler est : pour toute la souffrance dans le monde, tous les morts innocents, toute cette famine, tout l’espoir qui manque, quand est-ce que quelqu’un se décidera enfin, au nom de l’opinion publique de la communauté internationale, à juger, inculper, condamner et, surtout, surtout, faire payer, à la hauteur qui convient, c’est-à-dire de USD 10∞, le Seigneur Dieu ?

P.S. Louis-Ambroise, vicomte de Bonald (1754-1840, de l’Académie française), prédisait déjà en 1802 que : « La révolution a commencé par la Déclaration des droits de l’homme : elle ne finira que par la déclaration des droits de Dieu ». Alors, lorsque l’on sait trop bien que là où existent des droits, existent implicitement des devoirs…

[2 octobre 2003]

- ‹ Mais où est passé l’argent du tabac ? ›, Courrier diplomatique n° 616, 22-28 août 2002.

- ‹ La Suisse, la guerre, les fonds en déshérence et la politique américaine ›, Slatkine, 2001

- Idem. (Voir aussi : Historia n° 669, septembre 2002 ; ‹ Comment les firmes US ont travaillé pour le Reich › et subsidiairement aussi ‹ Oui, les Suisses ont fait de la résistance ›.)

- Id.

- Extrait du discours de M. Patrick A. Chinamasa, ministre de la Justice du Zimbabwe, lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, Durban, Afrique du Sud, 3 septembre 2001 (dans : un.org/WCAR/statements/zimbE.htm).